【深圳商报】陆建新,伴着深圳长高

发布者:深圳商报标签:浏览次数:1694

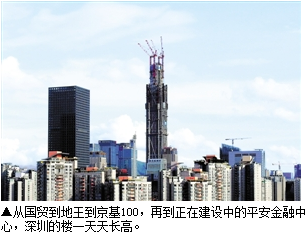

1982年10月,进驻国贸大厦,“三天一层楼”,创下了建筑史上的新纪录。那一年,刚满18岁的陆建新才参加工作几个月,从湖北荆门匆匆赶赴深圳“战场”,在国贸大厦项目,他是一名测量工人。在32年的时间里,他在深圳先后参与国贸大厦、发展中心、地王大厦、京基100和平安金融中心等超高型标志性建筑的建设,深圳建筑的高度一次次被刷新。等到2016年,平安金融中心封顶时,陆建新将和他的同事欧阳仕青们把深圳“抬”高到600米以上了。

陆建新,中建钢构有限公司金牌项目经理,与钢结构打交道30多年。他参与或主持承建的摩天大楼累计高度超3000米,国内少有。陆建新告诉记者,国贸大厦高160米,共53层,是中国建成最早的综合性超高楼宇,素有“中华第一高楼”的美称。他当时是测量工,就是每天在大楼的四个角落从上往下观测垂直度,随时监测大厦是不是倾斜了。

说到超高建筑,就不得不提现代建筑中的一个新话题:钢结构。陆建新告诉记者,在超过300米的现代建筑中,普遍使用钢结构。位于罗湖区人民南路及嘉宾路的深圳发展中心大厦,是中国自行建造的第一个超高层钢结构工程。这个大厦钢结构高度为165.3米,地下一层,地上43层。当时建成后,是钢结构施工的一个“样板”。在项目施工过程中,陆建新也是测量工。

1994年,陆建新参与了号称亚洲第一高楼地王大厦的工程,担任测量负责人。1995年,以地王大厦钢结构项目部为基础,成立了中建钢构的前身——中建三局钢结构公司,陆建新随之成为一名中建钢构人。此后,他转战深圳、北京、长春、厦门、广州等地,先后担任北京国际贸易中心(二期)、广州白云国际机场航站楼、深圳会展中心以及时年北京最高楼——北京银泰中心等钢结构工程的技术总工。

在平安金融中心,陆建新遇到了一系列前所未见的难题。该项目使用四台国内最大型号动臂式塔吊,其附着和爬升是项目首个“拦路虎”。四台塔吊均采用核心筒附墙外爬形式布置,这在国内工程施工应用中极为少见。塔吊支承系统的设计及制作、安装成为一大难题。为此,陆建新带领技术团队模拟安装工况,运用有限元模型仿真计算,历时两个月,经过多次模拟验算和反复论证,成功自主研发设计了优良的支承系统。

但是,支承架在现场安装时发现部分节点处强度不足。同时支承架节点处销轴直径偏小,导致间隙较大,涉及安全问题不能有丝毫大意。他亲自参与设计图纸修改,与工艺师一起考察寻找厂家。终于在第四天完成了所有销轴的制作和检测,再连夜进场并完成安装。安装问题解决了,拆卸周转时间过长又成为了新的难题。陆建新灵机一动:采用钢丝绳把支承架悬挂在上道支承架后再行拆除。然而,很多人觉得这种想法简直是“天马行空”。半个月里,他亲自组织技术人员修编验证方案。经专家论证后,该方案成功运用于实践,缩短技术创效工期90多天,技术创效1000多万元,并在天津117等项目得到推广。2014年1月,该技术经业内7名知名专家鉴定,达到国际领先水平。

这样的例子比比皆是。多年来,陆建新带领团队攻克难关,创下了“国内第一立焊”、“国内第一仰焊”、“国内第一厚焊”等施工纪录,截至目前,平安项目已有两项施工技术达到国际领先水平。

2008年,陆建新参与到京基100项目的筹建,该楼高441.80米,是当时深圳的最新高度,刷新了地王大厦保持15年的纪录。如今,正在施工建设中的平安金融中心已成为了深圳的最高建筑,她每天都在“长”高。作为该工程钢结构的项目经理,陆建新非常自豪,他告诉记者,现在建高楼,技术上没有太大的难题,重要的是安全、协调管理,特别是安全责任压力巨大。